Die gute alte Zeit...

Winter 2000

Julius Settelen kaufte 1892 zusammen mit seinem Bruder Ernst die Fuhrhalterei der Witwe des Louis Herdener. Beim Kauf waren sie sich bestimmt bewusst, dass sie für diesen als heruntergekommen geltenden Betrieb zu viel bezahlten. Der mit diesem Geschäft verbundene, markenrechtlich geschützte Name «Basler Droschkenanstalt» war ihnen offensichtlich einige zehntausend Franken wert. Julius Settelen brauchte dringend ein neues Kundensegment. Sein Tramomnibus-Betrieb war durch die von der Stadt projektierte Strassenbahn zum Tode verurteilt.

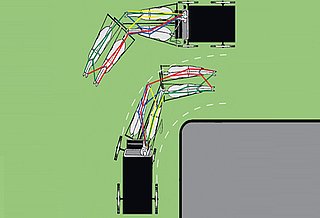

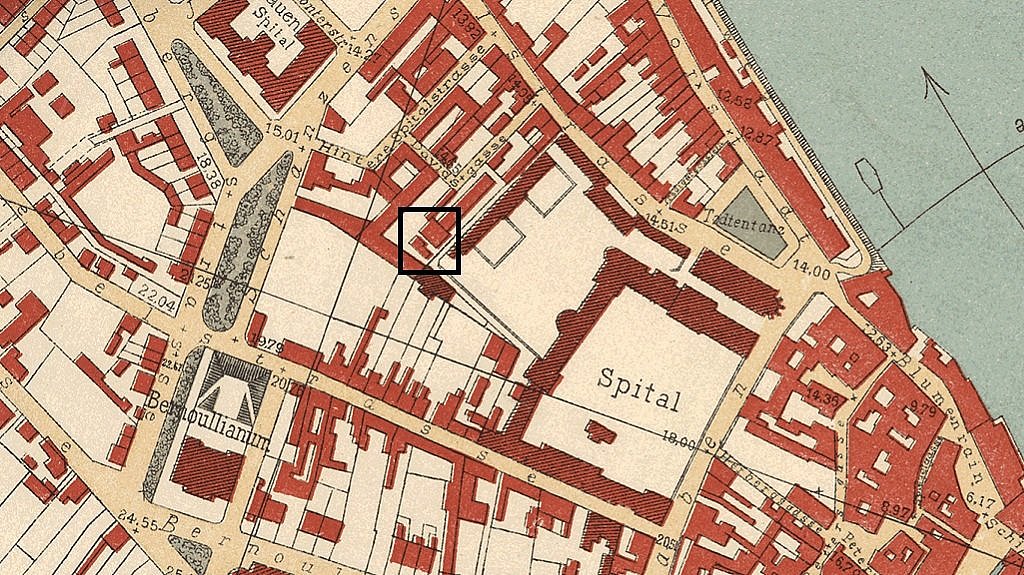

Die mit Herdener gekaufte Immobilie, Davidsgasse 15, war mit einer Grundfläche von 2274 m2 eigentlich viel zu klein, um den vorgefundenen Betrieb rationell zu führen. 78 Fuhrwerke, von denen bei weitem nicht alle fahrtüchtig waren, mussten in Remisen, die bestenfalls für 50 Fahrzeuge genügten, mühselig ein -und ausrangiert werden. Die Fahrzeugflotte, bestehend aus Droschken, Landauern, Hotelomnibussen, Leichen -und Krankenwagen etc., diente vorwiegend dem Personentransport. Auch für die 54 Pferde war es eng: Zusammen mit zwei Kühen und einem Kalb teilten sie sich in Stallungen, die für 48 Tiere berechnet waren.

Als erste Massnahme veranlassten die Gebrüder Settelen den Einbau eines Gasmotors zum Antrieb der Futterschneidemaschine. Die Pferde in der Stadt wurden ausschliesslich mit Trockenfutter ernährt (Heu, Stroh, Hafer). Hart arbeitende Pferde mussten alle 2 -3 Stunden gefüttert werden. Um die Fütterungspausen zu verkürzen, wurde das Langfutter fein geschnitten und auf den Fahrzeugen mitgeführt. Nebst vielen anderen Aufgaben mussten die Fuhrleute nach Rückkehr von ihrem Tagwerk auch noch das Futter schneiden. Als zweite Massnahme liessen die neuen Besitzer im Wohn -und Bürogebäude einen Licht- und Lüftungsschacht einbauen. Damit wurden die Belüftungsverhältnisse im Speisezimmer und in den drei Knechtenkammern verbessert. Dies führt zum Kern des heutigen Beitrages: Wie lebte damals das Personal?

In den Übernahmeakten fanden sich keine Hinweise über die Zahl der im Betrieb beschäftigten Menschen und über deren Bezahlung. Vorsichtig geschätzt dürften im Fahrdienst rund 40 Männer, in den Werkstätten und auf dem Hof weitere acht sowie zwei Küchenmägde gearbeitet haben.

Dem Übernahmeinventar kann entnommen werden, dass in den Knechtenkammern 28, in der Mägdekammer zwei und in der Sattlerboutique weitere vier Betten standen - also total 34 Betten für rund 50 Personen. Dies bedeutet aber nicht, dass in der Droschkenanstalt in Schichten geschlafen wurde. (Im Unterschied zu den Arbeitern der Textilindustrie, die um die Jahrhundertwende häufig in Schichten in den so genannten «Schlafgängereien» schliefen.)

Es war damals in diesem Gewerbe üblich, dass unverheiratete Mitarbeiter bei ihrem Meister schliefen. Allerdings zeugen die 3,5 m² Fläche, die pro Mann und Bett zur Verfügung standen, von der bedrückenden Enge, in der einfache Leute zu leben hatten. Bestimmt wurde das Personal auch verpflegt: Die grosse Küche, der Speisesaal sowie die vielen Fässer und die drei Sauerkrautstanden im Kellerinventar sind Beweis dafür.

Zur damals üblichen Arbeitszeit ist in §1 des Dienstreglements der Droschkenanstalt zu lesen: «Der Kutscher hat sich jeweilen des Morgens zu der ihm angezeigten Stunde zum Dienste zu melden und soll abends 10 Uhr in seinem Zimmer sein, ausgenommen, wenn er zum Fahren beordert ist.» Dass sich an diesem harten Regime lange Jahre kaum etwas änderte, geht aus einem Schreiben vom Chef des Polizeidepartementes vom 3. Januar 1894 hervor. Er bittet darin die Basler Droschkenhalter zu er wägen, wenigstens den verheirateten «Droschkiers» jeden zweiten Sonntagmorgen frei zu geben!

Wie viel ein Droschkenkutscher oder ein Fuhrmann bei der Droschkenanstalt verdiente und wie viel ihm für Kost und Logis abgezogen wurde, ist heute nicht belegt. Hingegen sind die Lohnverhältnisse eines Zürcher Berufskollegen bekannt. Er machte Julius Settelen am 17.März 1897 folgende Mitteilung: «Inklusive Kost und Logis erhält ein Vierspänner-Kutscher 13 - 14 Fr., ein Zweispänner-Kutscher 8 - 9 Fr. pro Woche», mit dem Nachsatz: «Welti -Furrer bezahlt den Kutschern keinen Lohn, dieselben werden aus dem jeweilen verrechneten Trinkgeld bezahlt.»

Die Härte der Lebensverhältnisse für die Arbeiterschaft vor gut 100 Jahren ist heute kaum nachvollziehbar. Aus ökologischer Sicht war es allerdings ein heile Welt. An nicht erneuerbarer Energie wurde lediglich etwas Kohle für die Erzeugung der Radreifen und Hufeisen sowie für die Beleuchtung und den Betrieb des Gasmotors verbraucht, dazu kam noch etwas Lampenöl (Petrol).

Auf einen sehr vereinfachten Nenner gebracht, lassen sich die damaligen Arbeitsverhältnisse folgendermassen erklären: Die sich laufend verbessernde Volkshygiene und das weitgehende Fehlen kriegerischer Handlungen seit der napoleonischen Zeit führten zu einem starken Bevölkerungswachstum und in der Folge zu einer eigentlichen Flucht aus der dominierenden Landwirtschaft in die Städte - eine Situation, wie sie heute die sog. Schwellenländer kennen. Dank der Eisenbahn kam nun auch die hiesige Industrie preisgünstig zu Rohstoffen. Dies und die billigen Arbeitskräfte lösten in unserer Region eine eigentliche industrielle Revolution aus. Die riesigen Gewinne, die die rasant wachsende Textilindustrie abwarf, wurden in den Bau immer neuer Fabriken, Eisenbahnen, Schifffahrtskanäle und dgl. investiert.

Für die Vermehrung des dringend benötigten Wohnraums wurde im 19. Jh. zu wenig getan. Erst im letzten Viertel des Jahrhunderts begann in Basel die Quartierentwicklung ausserhalb der Stadtmauern. (Zwischen 1860 und 1899 wuchs die Einwohnerzahl der Stadt Basel von 37 500 auf 100 000 an.)