Wie die Autoräder laufen lernten

Von den Pfahlbauern bis zu den alten Römern

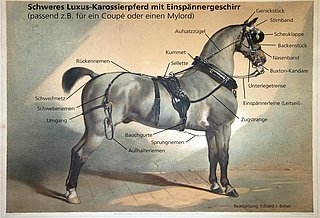

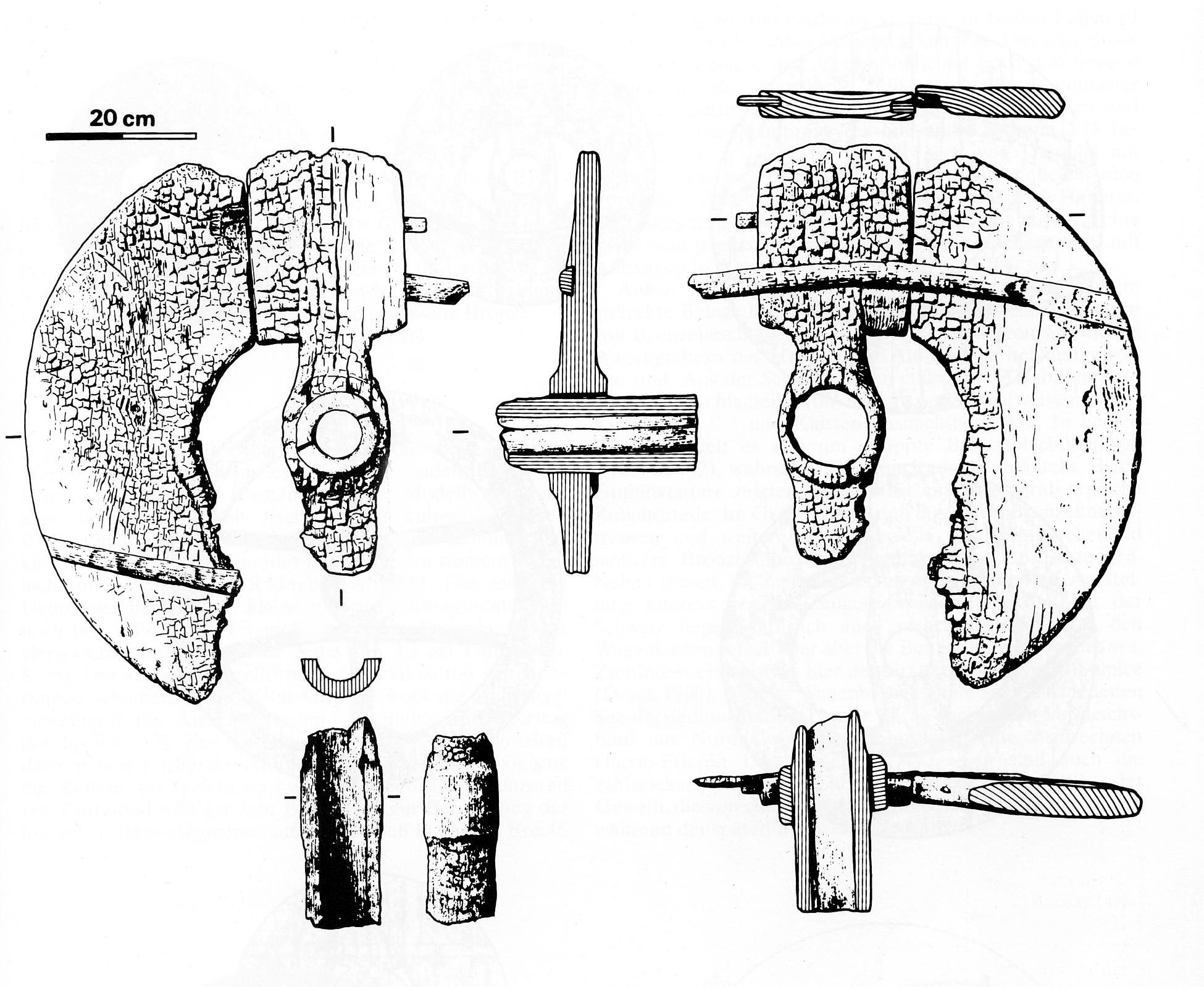

Über die Entwicklung der Wagenräder existiert sehr viel Literatur. Dem handwerklich Interessierten fällt auf, dass das Rad jeder Epoche immer das maximal Machbare handwerklichen Könnens, also letztlich immer ein «Hightech-Produkt» seiner Zeit, war. Interessanterweise entwickelte sich das Wagenrad in Europa, Vorderasien und Nordafrika fast zeitgleich. Zu den ältesten Beweisen dieser Schaffenskraft gelten in Europa die an den Siedlungsrändern der jungsteinzeitlichen Uferrandsiedlungen («Pfahlbauten») von Zürich und am Neuenburgersee gemachten Funde aus der Zeit von ca. 3200 bis 2500 v. Chr. Die aus ein bis drei Ahornbrettern, mit trapezförmigen Einschubleisten aus Eschenholz zusammengehaltenen, nabenlosen Scheibenräder, drehten mitsamt der Achse. Der Raddurchmesser betrug knapp 70 cm. Einen Schutz der Lauffläche gegen vorzeitigen Verschleiss gab es noch nicht, im Unterschied zu gleichaltrigen Funden in Vorderasien und Ägypten, wo die Radscheiben mit Leder oder gebogenen Holzreifen «bereift» wurden. In der Folge erfuhr dieser Radtyp eine wesentliche Verstärkung, indem die Einschubnuten kreisförmig angelegt und die einzelnen Bretter untereinander verzapft wurden. Solche Räder, eisenbereift und die Bretter zusätzlich mit Eisenklammern zusammengehalten, waren in den 1980er-Jahren bei Bauern in Ostanatolien immer noch im täglichen Gebrauch!

In der älteren Eisenzeit 7. bis 5. Jh. v Chr. scheint sich in Mitteleuropa das eisenbereifte Speichenrad mit langer Holznabe durchgesetzt zu haben. Die Felge wurde meist aus einem einzigen Holzstück gebogen, häufig zusätzlich durch einen zweiten Kranz aus Felgensegmenten verstärkt und die beiden Kränze mit Metallklammern zusammengehalten. Die relativ lange Nabe drehte nun auf einer starren Holzachse.

Das Wagenrad auf dem Weg zur Reife

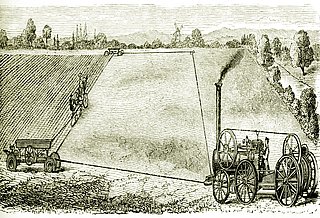

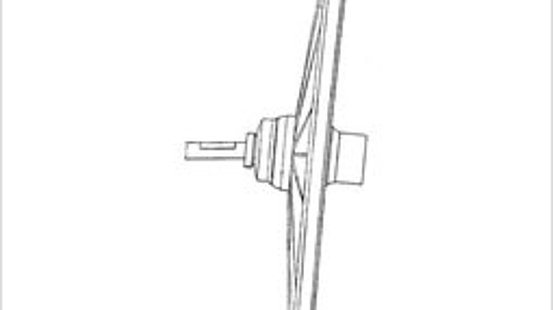

Um Christi Geburt begannen unsere Vorfahren damit, die äusseren Enden der Achse («Achsschenkel») leicht nach unten zu richten. Damit erreichte man, dass das Rad immer einen leichten Druck gegen die Wagenmitte hin ausübte. Dies verbesserte den «Geradeauslauf» des Fahrzeuges markant. Kluge Köpfe entwickelten im 12. Jh. das heute noch bei Pferdegespannen gebräuchliche «Sturzrad». Hier stehen die Speichen nicht mehr rechtwinklig zur Nabe, sondern rechtwinklig zur Fahrbahn und zum Achskörper. Die Speichen bilden also gegen den Wagen einen flachen Kegel. Mit dieser handwerklich kniffligen Konstruktion wurde nicht nur eine saubere Radführung erreicht, das Rad gewann dadurch auch an Elastizität. Eisen blieb immer ein aufwändig zu gewinnender und damit sehr teurer und knapper Werkstoff. Wenn überhaupt, und dann nur sehr zögerlich, wurden die hölzernen Achsschenkel mit Blechen beschlagen und die Naben «ausgebüchst». Als 1708 dem englischen «Ironmaster» Abraham Darbi die Entgasung der Steinkohle gelang, konnte mit dem dadurch gewonnenen Koks bei der Verhüttung des Eisenerzes auf die meist nur beschränkt vorhandene und teure Holzkohle verzichtet werden Eisenprodukte wurden damit wesentlich günstiger.

Mit dem Ende der Napoleonischen Kriege und der damit verbundenen Aufhebung der Kontinentalsperre (1812) verbilligten sich die Eisenpreise nochmals drastisch und der Markt wurde mit billigem Roheisen förmlich überschwemmt. Bereits ab Mitte des 18. Jh. wurden meist nur noch geschmiedete Kutschenachsen verbaut. Um 1850 drängte die industriell gefertigte Gussnabe auf den Markt. Bei dieser Bauweise sind die inneren Enden der Holzspeichen keilförmig zugeschnitten daher der Ausdruck Keilrad. Die Basen der Speichen liegen direkt auf dem Nabenkörper auf und werden zusammen mit einer Scheibe gegen den Nabenflansch verschraubt. Der Volksmund bezeichnete diese vom Engländer Collinge 1829 erfundene Nabenkonstruktion als «Patentachse». Von der Nabe gab es verschiedenste Ausführungen. Gute Patentachsen waren innen zwecks Reduktion des Verschleisses an Nabe und Achse mit einer «schwimmenden» Laufbüchse aus Buntmetall oder Grauguss bestückt. Obwohl mit Öl geschmiert, waren sie dank einer Lederdichtung nach aussen erstaunlich dicht und vor allem wartungsfrei das tägliche «Schmieren und Salben» der offenen Radnaben war für die Kutscher ein für allemal beendet. 1794 liess sich der Londoner Philip Vaugham ein Patent für Kugellager von Wagenrädern erteilen. Offensichtlich fehlte zu diesem frühen Zeitpunkt noch das notwendige metallurgische und industrielle Know-how, um diese brillante Idee umzusetzen. Erst knapp hundert Jahre später verhalf die Fahrradindustrie der Idee zum Durchbruch es waren jetzt die Menschen selbst, die den Rollwiderstand zu überwinden hatten! Da Kugellager seitlich Stossbelastungen schlecht ertragen, mussten die Autonaben bis Mitte der 1920er-Jahre auf die Erfindung der Kegelrollenlager warten.

Die Gummibereifung

Für den Durchbruch des Velos als Massenverkehrsmittel war jedoch nicht das Kugellager, sondern der Pneu entscheidend. Der vom irischen Tierarzt John Boyd Dunlop 1888 erfundene «pneumatische Gummireifen für Fahrräder» trat in den 1890er-Jahren den Siegeszug an, d. h., das Automobil musste vorerst ohne diese Errungenschaft auskommen. Das dem staunenden Publikum als Weltpremiere am 3. Juli 1886 von Carl Benz vorgestellte Auto-mobil er selbst bezeichnete das 15 km/h schnelle Vehikel als «Motorenveloziped» besass Drahtspeichenräder mit Vollgummireifen.

An dem von Gottlieb Daimler am 4. März 1887 präsentierten «Motorwagen» waren eisenbereifte Keilräder montiert. Das bewährte und robuste Keilrad wich erst Ende der 1920er-Jahre dem billigeren Scheibenrad. Das Drahtspeichenrad, Symbol für Schnelligkeit und Luxus, sollte erst 100 Jahre später durch die Alufelge vom Markt verdrängt werden. Nur mit Eisen oder Vollgummi bereift, hatten beide Radtypen den Nachteil, dass zügiges Fahren rasch zum halsbreche-rischen Unterfangen gedieh, weil infolge fehlender Eigendämpfung die Räder mit zunehmender Geschwindigkeit die Bodenhaftung verloren. Eine gewaltige Verbesserung der Fahrsicherheit versprach der Pneu. Es dauerte allerdings ein volles Vierteljahrhundert, bis der Pneu zu einer gleichwertigen Fahrzeugkomponente heranwuchs. Denn der rasant wachsende Pneumarkt verlangte ein Produkt aus Verbundstoffen mit Materialien, über deren Eigenschaften wenig bekannt war.

Generell kann rückblickend festgestellt werden:

Die Lastwagen waren bis über die Jahrhundertwende hinaus eisenbereift, die nachfolgende Vollgummibereifung wurde erst zu Beginn der 1920er-Jahre durch den Pneu abgelöst; auf den Personenwagen wurden bis zur Jahrhundertwende Vollgummireifen montiert, anschliessend Pneus.

DAS ELEND MIT DEM PNEU!

Der Aufbau der ersten Pneus für Autos war etwa gleich wie der der Militärvelos alter Ordonnanz: der Mantel, ein drahtloser «Wulstpneu», dazu ein separater Schlauch. Der Mantel aus Baumwollgewebe war mit einer relativ dünnen Gummischutzschicht überzogen. Auch die Lauffläche Protektor genannt war aus heutiger Sicht erstaunlich dünn. Um die Jahrhundertwende erlebte der Autopneu seinen Durchbruch. Damals waren nur die allerwichtigsten Innerortsstrassen grosser Ortschaften mit einem Hartbelag versehen. Alle übrigen Strassen waren Naturstrassen.

Das gewöhnliche Volk ging, auch über weite Strecken, zu Fuss. Um die teuren Ledersohlen der Schuhe zu schonen, wurden diese mit grossköpfigen Nägeln «beschlagen». Speziell bei andauernder Trockenheit fielen diese aus dem Sohlenleder in den Strassenstaub und durchstachen die Pneus gleich reihenweise. Scherben von verloren gegangenen Ladungen, spitze Steine und dgl. zerschnitten die Mäntel. Da die ganzen Räder zu Beginn mit dem Auto fest verschraubt waren, musste der Automobilist an Ort und Stelle die Schlauch-, respektive Pneureparatur, inkl. des Pumpens von Hand, selber vornehmen! Weil die Räder grosse Durchmesser aufwiesen und damit entsprechend schwer waren, wurde in den 1910er-Jahren die Reservefelge entwickelt.

Die Einführung des Blech-Scheibenrades in den 1920er-Jahren brachte gleichzeitig das Reserverad, so wie wir es heute kennen. Logischerweise regte die mangelhafte Betriebssicherheit des Pneus die Fantasie zahlreicher Erfinder an. Zur Auflockerung drei Muster solcher Geistesblitze: Alle hatten zum Ziel, die Zuverlässigkeit und recht gute Adhäsion des Vollgummireifens zu nutzen. Zur Reduktion der ungefederten Masse bauten sie ein zusätzliches Federelement zwischen Reifen und Achse ein. Noch zahlreicher waren die Ideen zum Schutz der kostbaren Gummireifen und zur Verbesserung der Adhäsion.

In den folgenden Jahrzehnten bedurfte es eines Heeres von Wissenschaftlern verschiedenster Sparten, um dem Pneu die Zuverlässigkeit und die Griffigkeit zu geben, die wir heute als selbstverständlich betrachten. Ein Geheimtipp für Auto- und Motorradfreaks ist das Musée Henri Malartre, in F-69270 Rochetaillée, ca. 10 km nördlich von Lyon an der Saône gelegen. Hier wurden auch die meisten Fotos dieses Berichtes geschossen.